国際数学オリンピック(IMO2023 日本大会)大会ロゴ

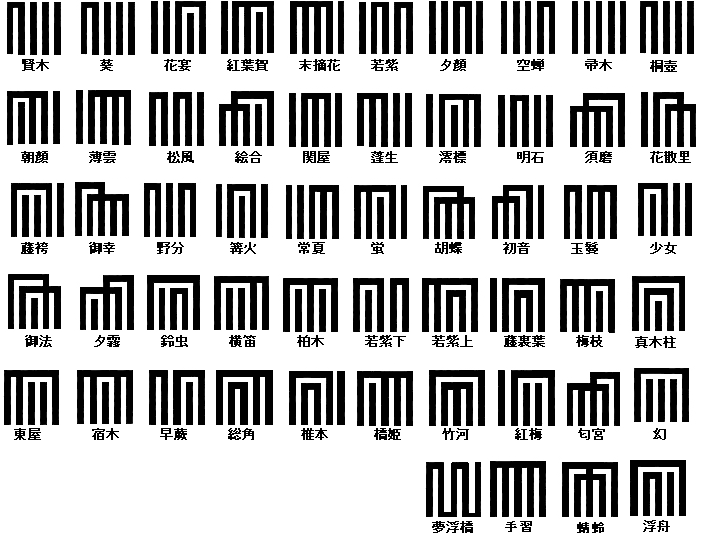

国際数学オリンピック (IMO2023 日本大会) の大会ロゴは、源氏香をモチーフとしました。

源氏香は、日本の伝統芸能の香道において香りの異同を聞き分ける(香りをかぐ)優雅な遊びの一つです。

香木5種を各5包ずつ合計25包用意して、その中から無作為に5包を選びます。

順次5つの香炉による発生する香りの異同を聞き分けます。

5つの香の異同の組み合わせは52通りあり、それと54帖ある源氏物語を結び付け、物語の最初と最後の帖(「桐壺」と「夢浮橋」)を除いた52の帖と香りの異同の図を一対一対応させています。

答え方は回答用紙に縦線を5本並べて書き、右から順に香炉1から香炉5に対応するものとします。

例えば、2,3,4番目が同じ香りで、1番目と5番目は異なる香りであった場合、線の結び方は

となりますので、回答用紙にこの図を書き、その下に対応する源氏物語の帖の名前を書きます。

この図は源氏物語の第16帖「関屋」ですので、「関屋」を入れます。

となりますので、回答用紙にこの図を書き、その下に対応する源氏物語の帖の名前を書きます。

この図は源氏物語の第16帖「関屋」ですので、「関屋」を入れます。

関屋

数学的には、5元からなる集合の上の同値関係の個数(グループ分けの個数、ベル数 B5)が52個なのです。

また、この源氏香を数学(和算)の問題として取り扱ったのが和算家松永良粥(1744年没、関孝和の孫弟子)で自著『断連総術』(1726年)に源氏香との関係が述べられています。

上図はクリックすると拡大します。

なお、ロゴには源氏香のモチーフ以外に、水引も使って日本らしい「おもてなし」感を付加しました。

IMO2023のロゴは公益財団法人 数学オリンピック財団に帰属します。

当財団から許可されている場合を除き、いかなる形での使用もお断りします。